[医師監修・作成]胃がんのステージとは?ステージ分類、早期胃がんと.

同じステージiのがんであっても、粘膜下層にまで広がっていたり、あるいは未分化型で大きいものの場合は、リンパ節への転移の可能性があります。その場合の推奨される治療法は外科的手術であり、胃の周囲のリンパ節の切除も同時に行います。 手術は、がんが胃の出口側にあれば幽門側胃切除術によって胃の下部を半分~3分の2切除し、入口側にあれば噴門側胃切除術によってやはり胃の上部を3分の1~2分の1切除します。がんの場所や大きさによっては胃全摘が必要となる場合もあります。国立がん研究センター東病院における胃がんに対する術式は、幽門側胃切除術が最も多く約65%、噴門側胃切除術は約15%、胃全摘術は約20%となっています。 幽門側胃切除術が多いのは、日本人の胃がんはピロリ菌に関係するがんが多いことが関係しています。ピロリ菌感染例では、幽門の側から徐々に胃の炎症や萎縮が進み、がん化につながると考えられています。一方、ピロリ菌の感染がほとんどない欧米では胃の上部にできるがんが多く見られます。日本では、近年、ピロリ菌の感染が劇的に減少しているため、今後は胃の上部に発生する欧米型のがんの割合が増えていくとみられています。 手術には、開腹手術と腹腔鏡下手術があります。ステージiで幽門側胃切除術の場合は、腹腔鏡下手術がガイドラインでも推奨されています。腹腔鏡下手術は、腹部に開けた5~6か所の穴から鉗子やメスなどを挿入して行う手術です。高い技術が求められる外科手術ですが、おなかの傷は小さく術後の回復も速やかです。 国立がん研究センター東病院では、より精密で合併症の少ない手術をめざして手術支援ロボット「ダヴィンチ」を用いたロボット支援手術を先進医療として実施してきました。その良好な臨床成績が認められ、2018年4月からの保険収載が実現しました。今後はこのロボット支援手術の普及が期待されています。 いずれにしろ、i期のがんでは、内視鏡による切除、あるいは外科手術で胃を切除すれば、ほとんどの場合は完治し、その後の化学療法は必要とならない場合がほとんどです。. *ステージ不明症例があるため、合計は100%になりません。 この報告ではステージ1の症例は大腸がんで25. 1%、肝臓がんで38. 0%、肺がんで39. 2%であることを考えると胃がんはステージ1の段階で診断されている割合が非常に高いといえます。.

写真:胃炎類似型胃癌 胃体下部後壁の2cm大の早期胃癌。背景の胃炎が強く、癌の発見が難しい。 2. 胃がんの範囲診断. 手術前には正確な胃癌の範囲診断が必須ですが、背景の胃炎により癌の範囲が分かりにくいことがあります。. これらの検査により、いわゆる病期(ステージ)であるがんの進行度が確定します。ここで用いられるのが、tnm分類と呼ばれる国際的な分類法です。がんの深達度(t因子)、リンパ節転移の有無とその個数(n因子)、遠く離れた臓器への転移(遠隔転移、m因子)の3つの因子の評価を総合的に組み合わせて、進行度が決定します(表1)。これによって、胃がんは、ステージi、iia、iib、iii、iva、ivbの臨床分類で分けられます。 最も早期のステージiは、がんが筋層までに留まっていて、リンパ節転移がない場合です。深達度が増すか、リンパ節転移が広がるにしたがって、ステージii、iiiと進んでいきます。 気をつけておきたいのが、治療を始める前に確定した進行度分類は「臨床分類」といって画像診断などによって推定した診断であり、いわば”予想ステージ”であることです。これに対して、手術後に患者さんの体から摘出した病変の組織を顕微鏡で調べる病理所見による診断が”予想”に対する”答え”である「病理分類」になります。このため、臨床分類ではステージiだった人が、術後の病理分類ではiiになったり、逆もあります。それでも、最初に治療方針を決めるのは臨床分類であり、患者さんにとって大事なのがこの臨床分類とされています。 臨床分類と病理分類は必ずしも一致しないため、手術の前に行う術前化学療法は慎重に対象を選んで行うべきという考え方が日本では一般的で、非常に進行したがんや予後の悪いがんであることが明らかな人だけが対象となります。. 胃がんが存在する背景の胃粘膜は、ほとんどがピロリ菌による慢性胃炎です。この慢性胃炎の存在がときに胃がんの発見を困難にします。このように胃炎に紛れて、見つけにくい胃がんを“胃炎類似型胃がん”と言います。また、5mm以下の“微小胃がん”も発見が困難な胃がんです。がん研内視鏡チームでは、このような見つけにくい胃がんを発見するために、内視鏡医の教育システムを導入しています。内視鏡検診の全国集計での胃癌の発見率は0. 28%(平成23年度)ですが、当院での新規の胃腫瘍の発見率は約3%と非常に高率です。.

今回の治療ガイドラインの改訂で大きく変わった点の1つは、emr(内視鏡的粘膜切除術)やesd(内視鏡的粘膜下層剥離術)による内視鏡的治療の適応が拡大されたことです。内視鏡的治療は口から特殊な器具を入れて病変部を切除する方法で、体への負担は手術よりも小さくなり、胃の機能も保たれます。対象となるのは、ステージiの早期がんの一部です。ステージiでも内視鏡的切除の対象にならず、外科的手術を受ける人も多くいます。 具体的にいうと、emrとesdの対象になるのは、粘膜内に留まっている2cm以下のがんで、がん細胞の悪性度が低い分化型のものであり、潰瘍を伴わない病変です。このようながんはリンパ節に転移していることがほとんどないとされる「絶対適応病変」と定めらています。さらに、esdに限った「絶対適応病変」には、2cmを超えていても潰瘍を伴わない分化型の粘膜内に留まったがん、および、潰瘍を伴っていても分化型で3cm以下の粘膜内に留まったがんも含まれます。 さらに、現段階ではエビデンスが示されていないため絶対適応ではないものの内視鏡的切除が可能である病変(適応拡大病変)には、2cm以下の粘膜内に留まっていて潰瘍を伴わない悪性度の高い未分化のがんが含まれています(表2)。. 胃癌のesd適応 治癒切除 分化型m癌ul (-) 2cm以下 ly0, v0, hm0, vm0 適応拡大切除 ①2cmを超える分化型m癌 ul(-) ②3cm以下 分化型m癌ul(+) ③2cm以下 未分化型m癌ul (-) ④3cm以下の分化型sm1癌500μm未満、ly0, ステージ 割合 胃癌 v0, hm0, vm0 どこまでがesd適応か?.

早期胃がんの診断と治療(2020年2月19日)final version. ppt.

出典:胃癌治療ガイドライン医師用2018年1月改訂第5版より. ステージivでも根治手術への道が開けている 遠隔転移があるとステージivと判定され、通常は手術の対象になりません。転移の有無を調べるのに有効なのはct検査です。. 1. 胃がんの存在診断. See full list on cancer. qlife. jp.

胃がんのステージは、胃でのがんの深さ、リンパ節転移、遠隔転移の有無の3つの点を評価します。ステージは最適な治療法を選ぶことなどの役に立ちます。ステージのほか組織型などの特徴も重要です。. 「胃癌治療ガイドライン医師用 2018年1月改訂(第5版)」「胃癌取扱い規約 第15版(2017年10月)」により、内容を全面的に更新をするとともに、4タブ形式に変更しました。 2015年10月31日: 最新の情報を確認し、「疫学・統計」などを更新しました。 2012年12月04日. 術前の画像診断による臨床分類でステージiiとなるのは、がんが筋層内に留まっていても近くのリンパ節に転移している、リンパ節転移がなくてもがんが漿膜下層に至っている、漿膜を越えて胃の表面に出ている場合です。さらに、がんが漿膜下層あるいは漿膜を超えて胃の表面に出ているとともに、近くのリンパ節に転移があればステージiii、遠隔転移があればステージivとなります。 大まかにいって、ステージii程度の進行度なら「容易に手術が可能」と判断し、ステージiii程度の進行度なら「ギリギリ切除可能」と判断され、ステージivに至ると「根治切除ができない」となります(図2)。 ただし、ステージだけでは治療方針は決まりません。たとえばステージii、ステージiiiであっても、手術が難しい場合もあります。遠隔転移はなくても、転移したリンパ節が、がん細胞で大きく腫れあがっている胃がん(bulky n)、大動脈の脇のリンパ節に限局したリンパ節転移がある胃がん、直径8㎝以上の大きな浸潤型がん、および、スキルス胃がんでは手術は可能であっても、予後が悪いことが分かっています。そこで、このような胃がんに対しては、術前に化学療法を行ってがんを小さくしたうえで手術によって根治をめざすことも考慮されます(図3)。 この進行胃がんに対する術前化学療法は、まだ十分なエビデンスが得られていないため標準治療には至っていません。現在、大きな浸潤型胃がんやスキルス胃がんに対する術前化学療法の効果を検証する大規模な臨床試験の結果が間もなく発表される予定で、結果によっては標準治療となる可能性があります。なお、スキルス胃がんは、胃の壁の中を染み込むように広がっていくため胃の壁が全体的に固くなっている特徴があり、内視鏡検査やct、胃透視検査で診断がつきます。 ステージ 割合 胃癌 ステージだけでは治療法を判断できない理由としては、患者さんが高齢の場合や胃がん以外の病気の併存によって全身状態が低下している場合、などがあります。つまり病気の因子だけでなく、患者さんの”因子”によっても治療法が決定される場合があるのです。 したがって、本来は内視鏡的切除の対象にはならず、胃切除が勧められる場合であっても、高齢などで体力が弱っている患者さんの場合には、リンパ節転移のリスクを十分に理解したうえで、外科的手術ではなく内視鏡的切除を選択するといった場合もあります。 胃がんについて、特徴・分類・症状・原因・検診・検査方法・病期(ステージ)・生存率・治療法など様々な観点から解説します。胃がんは、胃の壁の最も内側にある粘膜内の細胞が、何らかの原因でがん細胞になって無秩序に増殖を繰り返すがんです。.

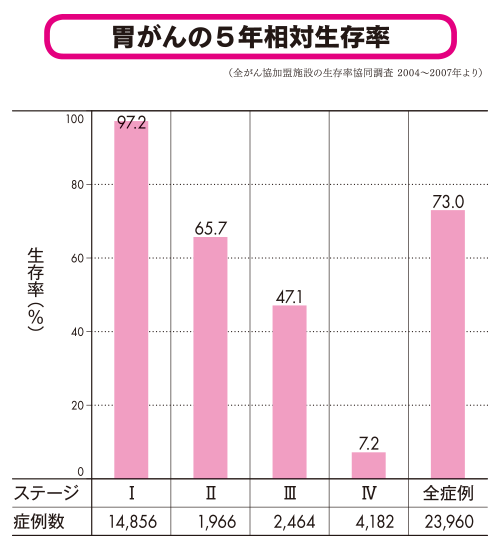

どのがんにもいえることですが、ステージが進行していればいるほど治療は難しくなり、生存率も低くなってしまいます。 胃がんの場合、5年生存率(がんの診断時から5年後の時点で生存している患者さんの割合)は、Ⅰ期では約 97% とかなり高い数値と. 胃がんは日本人に多いがんのひとつで、日本の伝統的な食生活が起因しているとも言われています。症状や検査方法、そして治療法についてのまとめと、胃がんのステージ分類別生存率についても紹介しています。. どのがんにもいえることですが、ステージが進行していればいるほど治療は難しくなり、生存率も低くなってしまいます。 胃がんの場合、5年生存率(がんの診断時から5年後の時点で生存している患者さんの割合)は、Ⅰ期では約 97% ステージ 割合 胃癌 とかなり高い数値と. 遠隔転移があるとステージivと判定され、通常は手術の対象になりません。転移の有無を調べるのに有効なのはct検査です。胃がんの場合多いのは腹膜、リンパ節、肝臓への転移であり、まれに肺や骨、脳、卵巣への転移もあります。また、転移が胃の近くのリンパ節のみにある場合(領域リンパ節)は遠隔転移とされないため、ステージii/iiiとして手術が可能ですが、大動脈の脇にあるリンパ節や鎖骨のまわりのリンパ節など、胃から離れたリンパ節への転移は遠隔転移とみなされます。 このほか、胃がんの転移の仕方として重要なものには、腹膜播種があります。胃の壁を突き破っておなかの中にがんが種を播いたように広がるためこう呼ばれますが、腹膜播種が疑われるときはおなかの中に内視鏡を入れて調べる審査腹腔鏡検査を行うことがあります。播種がある場合やお腹の中で採取した腹水にがん細胞が見つかる場合(腹腔洗浄細胞診)はステージivと判定されます。 このように遠隔転移が生じた場合は、「根治手術ができない」ステージivの胃がんとなり、選択される治療法は基本的に全身化学療法になります。ただし、なかには手術が可能となってくる場合もあります。 具体例を挙げると、胃がんが肝臓に転移している場合でいうと、肝臓に多数の転移があり、腹膜播種も認められるような症例では手術ができません。一方、肝臓への転移が1個のみで、ほかの部位への転移もない、というような症例では、手術によって切除することが可能と考えられます。ステージivの胃がんでも、手術可能という条件を満たすと判断されれば、術前化学療法によってがんを小さくしてから根治手術を行う道が開かれています。 そのほか、手術ができないステージivの胃がんと判断され、化学療法による治療が行われた場合でも、薬の効果でがんが縮小して切除可能なステージとなる場合(ダウンステージ)があります。このとき行われる切除手術は、コンバージョン手術と呼ばれます。つまり最新の進歩した薬物療法によって、割合は少ないものの、ステージivだった人がステージiiiやii、あるいはiになって切除が可能になる場合があるということです。コンバージョンとは「転換」という意味で、手術可能な胃がんに対して抗がん剤でがんを小さくしてから計画的に手術を行う術前化学療法とは考え方が異なります。コンバージョン手術は、現在はまだ研究の段階であ

「胃癌治療ガイドライン医師用 2018年1月改訂(第5版)」「胃癌取扱い規約 第15版(2017年10月)」により、内容を全面的に更新をするとともに、4タブ形式に変更しました。 2016年02月10日 「2.治療成績」の5年相対生存率データを更新しました。 2015年10月31日. 胃がんの治療は進行度によって決められています。進行度の判断材料は2つあり、がんが胃の壁のどこまで深く入り込んでいるかという「深達度」と、もう1つはがんが胃の周囲のリンパ節やほかの臓器に飛び火したことを示す「転移」の程度です。 胃は食べた物を一時的に貯蔵し、消化して少しずつ十二指腸に送り出す臓器です。食道との境目にある胃の入口は噴門、十二指腸に続く出口の部分を幽門と呼んでいます。胃の壁は5つの層からなり、最も内側にある粘膜は、食べた物と接し、胃液や粘液を分泌します。次に粘膜下層があり、その外側で胃を動かす働きをするのが筋層、さらに漿膜(しょうまく)下層と続き、最も外側で胃全体を包む薄い膜が漿膜です(図1)。 胃がんはまず、粘膜で発生します。粘膜内の細胞が遺伝子に傷ができてがん細胞になり、それが増殖し、次第に胃壁の深くに進んでいきます。 がんの深達度と転移の程度を見極めるための検査で重要なのが、胃の中を内視鏡で直接観察する内視鏡検査(いわゆる胃カメラ)とct(コンピュータ断層撮影)検査です。内視鏡検査ではがんがある場所とがんの広がりが確認できるほか、粘膜の組織を採取してがんの確定診断ができます。また、がんの形態を内視鏡で詳しく観察することによってがんの深達度を推定できます。ct検査でもがんの深達度を推定でき、さらに、まわりの臓器への広がりやリンパ節への転移や他臓器への転移を見るのにも適しています。 検査ではほかに、腹部超音波検査、胃部X線造影検査(バリウム検査)、超音波内視鏡(eus)、mri検査、pet/ct検査などが、付属的に用いられる場合もあります。 図1:胃がんの深達度.

0 comments:

Post a Comment